目次

校長あいさつ

MESSAGE

文武両道 ~六高生としての探究的学びの充実~

令和7年4月1日に着任しました校長の 清水 哲 と申します。

この度、六日町高校で、新採用で勤務して以来、2回目の勤務をさせていただくこととなりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

本校は、大正13年に新潟県立六日町中学校として開校し、戦後の昭和23年に学制改革により新潟県立六日町高等学校と改称、現在に至っています。令和5年には、創立100周年を迎え、記念式典、記念講演会などの記念事業を執り行うことが出来ました。記念事業の一環として、新潟県ではじめてご寄贈いただきました中庭の「 シドモア桜 」も春の日差しを受け、日々、成長して、本校の教育活動を見守ってくれています。

本校は創立以来、2万8千名を超える卒業生を世に輩出し、歴史と伝統を重ねてきた県内屈指の伝統校であり名門校です。私は校長として、これまでの歴史と伝統の重みをしっかりと受け止め、胸に刻み、それを誇りに、そして力に変えて、新たな歴史と伝統の創造に邁進していかねばならないと考えています。

本校の校是は「文武両道」、教育目標は「着実な学習態度と自主的にして規律ある生活態度を身につけ、すすんで国家および社会の発展に貢献する人物を育成する。」です。また、スクール・ミッションとして、「地域の伝統校として、地域社会、国内、海外で活躍できるリーダーを育てる」ことを掲げております。

(本校のスクール・ミッションとスクールポリシーの詳細は別項をご覧ください。)

本校が掲げている文武両道とは、学習も部活動や学校行事などの活動も精一杯行い、成果を出すことですが、特に学習面については、身につける力も学習の仕方も大きく変化しています。膨大な「答えのある問題」に対して、暗記を中心に身につけていく事は、多くの時間と忍耐力が必要な事ですから、これをやり抜くこと自体、本当に大変なことです。これに加えて、変化のスピ-ドが加速度化している現代社会において、多くの仕事の現場において、求められる資質・能力が変化し、「答えのある問題」だけで無く、「答えがでていない問題」に対して、最適解を出していく力が求められるようになっています。

不透明な将来の社会を生きていくために、自分の興味・関心・適正を見極めた上で、意欲的に学習して基礎学力を高め、受験勉強では、模試の問題や大学等の過去問での実践的演習の反復を基本として、進みたい進路先の基本情報や最新の動向・トレンドを調べるなどして、社会が求めている能力の実態把握も必要不可欠です。

「答えのでていない問題」に立ち向かうことこそが、探究学習の神髄です。確かに難しいのですが、現在はICTやAIツ-ルの活用、グループワークの充実などにより、最適解を導き出す環境は整ってきています。生徒のみなさんすべてに「答えのでていない問題」に挑戦して、最適解を導けとはいいません。しかし、それぞれにとって難しい問題に挑戦する「六高生」としての探究心をもって積極的に取り組んでいただきたいと思います。

令和7年度、本校は102年目を迎えます。南魚沼の伝統高、名門校としての歴史を受け継ぎ、日々の積極的な学習を行うとともに、多くの先輩方の意志と情熱を受け継いで、部活動や学校行事を充実させ、六高の未来のために、すべての教育活動を活性化してまいりますので、六日町高校への変わらぬご支援とご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

令和7年4月

新潟県立六日町高等学校

校長

沿革

HISTORY

| 大正13年5月4日 | 新潟県立六日町中学校として開校 |

| 昭和23年4月1日 | 新潟県立六日町高等学校と改称 六日町立高等女学校を県立移管後合併 |

| 昭和23年5月1日 | 定時制課程を設置 |

| 昭和28年11月2日 | 創立30周年記念式典挙行 |

| 昭和38年11月1日 | 体育館竣工・創立40周年記念式典挙行 |

| 昭和40年4月1日 | 30学級編成となる(各学年10学級) |

| 昭和43年4月1日 | 全日制五日町分校新設 (昭和44年4月1日 県立六日町女子高校へ移管) |

| 昭和47年5月18日 | 特別教室棟竣工 |

| 昭和48年10月3日 | 創立50周年記念式典挙行(9月3日 プール竣工) |

| 昭和49年4月1日 | 定時制湯沢分校を全日制分校に移行 (昭和53年4月1日 県立湯沢高校へ移管) |

| 昭和50年5月15日 | 普通・特別教室棟竣工 |

| 昭和52年4月30日 | 普通教室棟竣工 |

| 昭和53年4月18日 | 管理棟竣工 |

| 昭和54年4月20日 | 第二体育館竣工 |

| 昭和55年11月28日 | 武道館竣工 |

| 昭和58年10月8日 | 創立60周年記念式典挙行 |

| 平成元年12月22日 | グラウンド用地買収(2,659㎡) |

| 平成3年3月29日 | グラウンド拡張工事竣工 |

| 平成4年4月1日 | 第一体育館竣工 |

| 平成5年10月2日 | 創立70周年記念式典挙行 |

| 平成15年10月4日 | 創立80周年記念式典挙行 |

| 平成18年10月28日 | 定時制閉課程記念式典挙行 |

| 平成25年10月12日 | 創立90周年記念式典挙行 |

校章・校旗・校歌

EMBLEM・FLAG・SONG

校 章

昭和28年に、旧制中学校の校章を部分的に手直しして新たに定められた。外側の六本の線は「雪」の結晶を表し、六本の線が交差している真ん中の黄色い部分は太陽を表している。これらは、校歌の一節にある「雪こそ校章(しるし)」「太陽(ひ)こそは校章(しるし)」を模したものである。

校 旗

昭和28年に、新しい校章を定めたことに伴い、旧制中学校の校旗と同色の紫地に金モールの校章を刺繍したものをつくったものである。

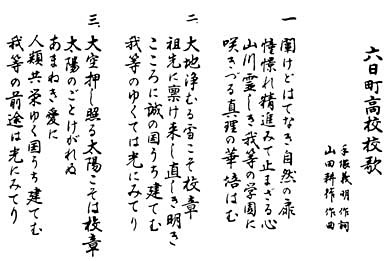

校 歌

学校教育

EDUCATION

校 訓

- 文:「静」的学び…教養や自己の内面を深める学び(教科学習、論文作成、読書など)

- 武:「動」的学び…体験や活動を伴う学び(部活動、行事、生徒会、ボランティアなど)

- 「文」と「武」の両輪を「探究的な学び」でつなぐ。

教育目標

『着実な学習態度と自主的にして規律ある生活態度を身につけ、すすんで国家および社会の発展に貢献する人物を育成する。』

この教育目標を実現するために、本校では、さらに次の重点目標を定めています。

スクール・ミッション

【地域の伝統校として、地域社会、国内、海外で活躍できるリーダーを育てる学校】

・魚沼地域の伝統校として、「文武両道」の校是のもと、確かな学力とたくましく生きる力を育成する。

・地域に期待される「六高生」としての自覚と誇りを持ち、多様性を尊重して共生社会の担い手となる人材を育成する。

・郷土を愛する心と地球規模で物事を捉える力を養い、地域社会、国内、海外で活躍、貢献できるリーダーを育てる。

スクール・ポリシー

★グラデュエーション・ポリシー ~卒業までにこのような資質・能力を育成します~

①確かな学力と豊かな人間性を身に付け、様々な場面に対応できる知識・技能を有し、何事にも主体的・創造的に取り組む力を育てます。

②国際感覚や多様性を理解する姿勢を身に付け、広い視野を持ち、他者と協働し社会に貢献する態度を育てます。

③よりよい社会を創造するリーダーとなるにふさわしい精神と、高い目標の実現のために粘り強く努力し続ける姿勢を育てます。

★カリキュラム・ポリシー ~上記の資質・能力を育成するため、このような教育活動を行います~

①生徒の資質能力の最大限の伸長のために、適切な科目の配置やICTの活用などに取り組み、確かな学力に基づいた思考・判断・表現する力を育成します。

②生徒の個性を尊重した進路実現のために、地域の人的資源を活用して様々な体験をする機会を設け、キャリア教育の充実を図ります。

③生徒の視野を広げ、多様な価値観を身に付けさせるために、様々な探究活動や体験活動を通して、教科横断的な思考と協働活動の中で合意形成する力を育てます。

★アドミッション・ポリシー ~このような生徒を求めています~

①基礎学力が定着しており、自ら学び、自己を高めようとする意識を持ち、進路実現に向けて探究的な活動を進んで行う生徒

②困難に打ち克つ気力と体力をもち、何事にも挑戦する気概を持って粘り強く取り組むことのできる生徒

③人を思いやる気持ちや自律と協働する力を持ち、学校生活の充実と向上を図るための諸課題に取り組む意欲のある生徒

今年度の重点目標

- 学力の向上を図り、生徒一人一人の進路希望を実現する。

- 自主的にして規律ある生活態度を育成する。

- 体力の向上を図り、強健な心身を育成する。

- 情操の陶冶を図り、倫理的な資質を養う。

学校評価

EVALUATION

学校評価はPDF形式にてご覧いただけます。

下記の項目をクリックしてご覧下さい。(新しいウィンドウで開きます)

学校自己評価・学校関係者評価のための組織票および実施計画(平成31年度)

教育課程

CURRICULUM

いじめ対策

ANTI-BULLYING

いじめ対策についてはPDF形式にてご覧いただけます。

下記の項目をクリックしてご覧下さい。(新しいウィンドウで開きます)

六日町高校いじめ防止基本方針および基本方針実践のための行動計画

六高石碑図鑑

STONE MONUMENT

PDF形式にてご覧いただけます。

下記の項目をクリックしてご覧下さい。(新しいウィンドウで開きます)